権利関係で1点、2点を

上乗せしたい!!

どこやればいい???

この記事は直前期の模試で「30~35点の合格までにあと一歩」の方が読むように書きました。権利関係であと1点、2点、上乗せしたい!少なくとも7点は確保したい!そんな方が読む記事の内容となっております。

一方、宅建業法や法令関係が模試などで8割取れていない人は、直前期は民法でなく業法・法令をやってください。民法で一点稼ぐより、そちらの方が圧倒的にコスパがいいので!!8割取れてない人は、下記リンクが業法・法令の解説リンクになりますから、そちらに飛んで復習してください。

宅建業法の論点整理をしたい方はこちら

宅建業法の論点を整理するよ!

宅建業法の論点を整理するよ!

法令上の制限の論点整理したい方はこちら

まずは都市計画法から論点整理

まずは都市計画法から論点整理

それでは、今回はこんな感じで進めます。

1.落としたくない権利関係の範囲

2.まとめ

2.まとめ

では解説していきます。

1.落としたくない権利関係の範囲

宅建の権利関係で「落とすべきでない範囲」が下のリストです(重要度が高い順番に並べます)

1.賃貸借

2.借地借家法

3.相続

4.区分所有法

5.不動産登記法

6.意思表示

7.代理

8.時効

2.借地借家法

3.相続

4.区分所有法

5.不動産登記法

6.意思表示

7.代理

8.時効

1・2 賃貸借・借地借家法

まずは最重要の「借地借家法」。毎年少なくとも2点配点です。

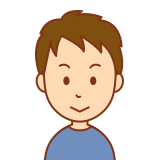

借地借家法を理解するには、賃貸借を理解しなければいけません。他の権利関係は大丈夫、ココが心配という方は重点的にやっていきましょう。絶対理解すべきは「借地権」の概念です。借地権が何かわからないと、そのあとの論点はすべて意味不明になります。

借地権は「地上権」or「土地の賃借権」のことを指します。この2つで色々な振る舞いが当然変わってきますので正確な理解が必要です。

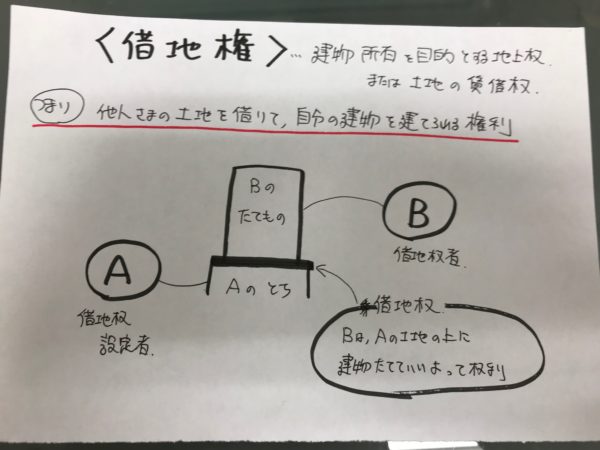

3.相続

他の権利関係とそれほど関連性の高くない分野なので、他が理解できていなくとも単独で理解しやすい分野だと思います。相続分の計算や承認・放棄などが理解できているかです。

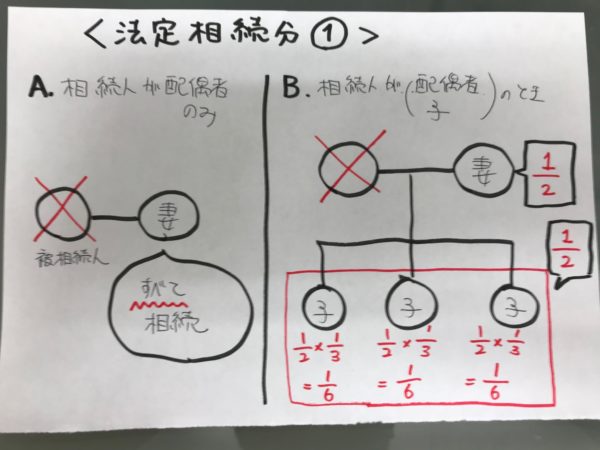

4.区分所有法

業法の重要事項説明を完全にするためにも、是非理解しておきたいところです。

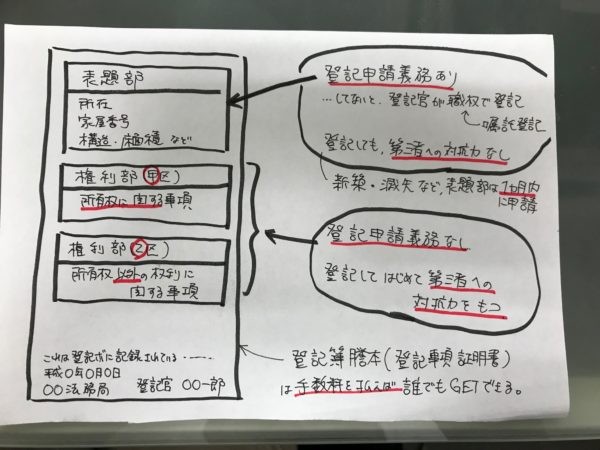

5.不動産登記法

出題内容は難しいものが多いですが、毎年一題は出題されています。優先順位は半ばくらい。余力があれば是非やっつける分野です。下の図のような最低限のところは必ず押さえておきましょう。

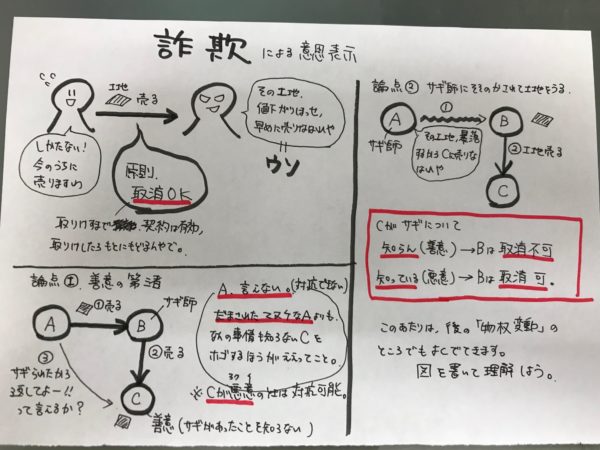

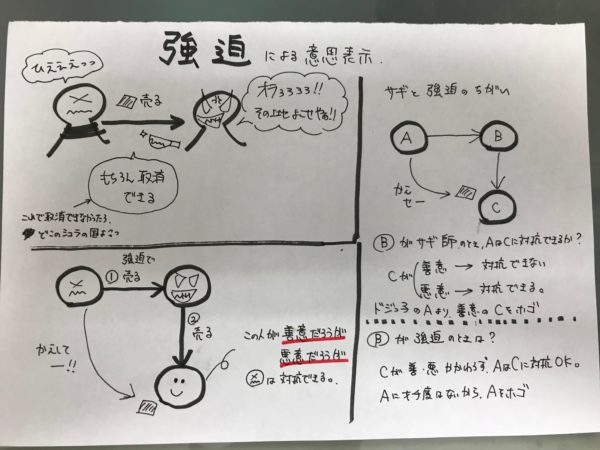

6.意思表示

必出ではないですが、権利関係全般でかかわってくる内容もあるので邪険には扱えない分野です。詐欺と強迫で第三者が絡んだ時の違い説明できます??

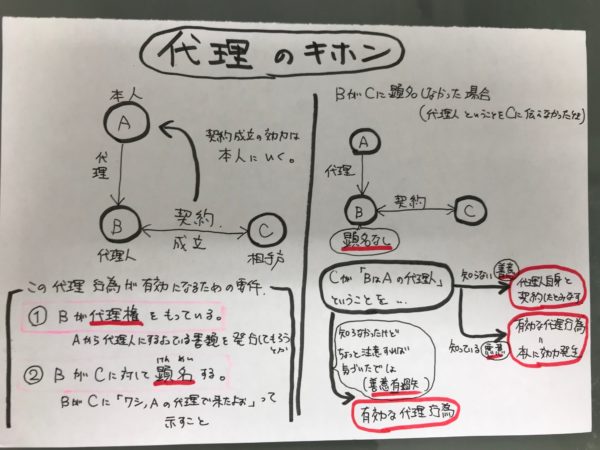

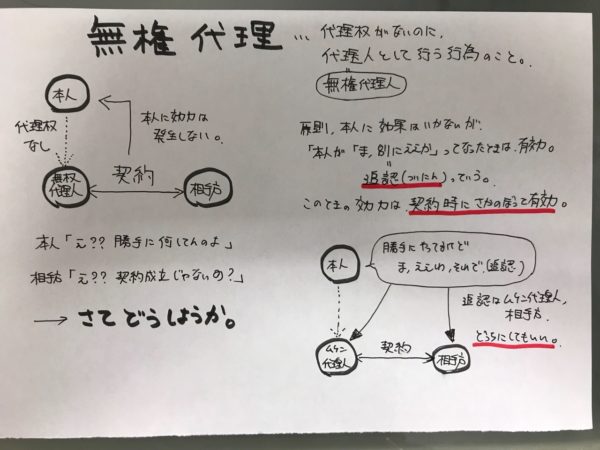

7.代理

代理は論点が多く、ややこしいところですがこれも邪険にはできない。テキストなどに載っている必要最低限は押さえましょう。

無権代理も出題されやすい論点ですね。

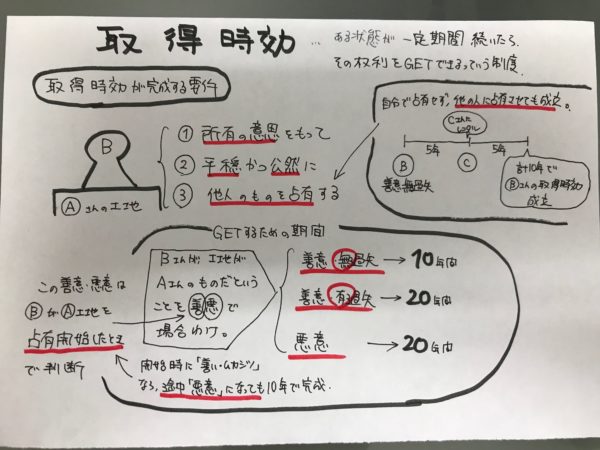

8.時効

事項そのものというより、他論点と組み合わされて出題されることが多いようです。なので優先順氏は低め、都度、借地借家法や相続・代理で出てきた時に一緒に覚えるっていうのがいいかもしれません。

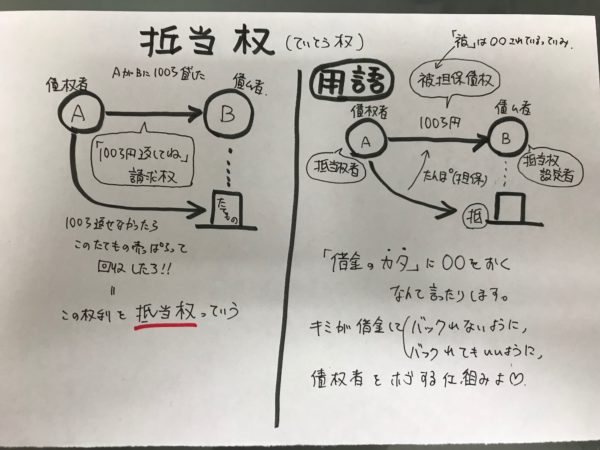

(9.抵当権)

出題はされやすいですが、なかなかに難しい範囲。直前期で全く理解していない場合はやらない方が得策かと思います。

まとめ

上に出てきたところが、宅建試験で合格するための最低限の民法の範囲です。特に借地借家法は毎年2題ですから、「最重分野」と試験の方から訴えています。この分野をやらないわけにはいかんのです。

・・・・とはいえ、繰り返しになりますが直前期は「業法・法令」をやるべきです。特に模試でこれらの分野が8割以下の人は民法などやっている場合でなく、業法・法令をやるべきなんです。それが合格するか可能性が一番高いんです。ほんとに業法・法令が大丈夫って場合に民法に注力すればいいと思います。

上記のような図をたくさん使って解説している過去の記事を下のリンクに貼ってあります。是非・論点整理・知識確認などに活用してみてください。

宅建業法の論点整理をしたい方はこちら

宅建業法の論点を整理するよ!

宅建業法の論点を整理するよ!

法令上の制限の論点整理したい方はこちら

まずは都市計画法から論点整理

まずは都市計画法から論点整理

コメント